V・E・フランクル『それでも人生にイエスと言う』

V・E・フランクル『それでも人生にイエスと言う』

山田邦男 | 松田美佳 訳 / 春秋社

ちょうど1年前ぐらいに買っておいたのを

ようやく手をつけることができ、読了♪

買ったきっかけは

その頃、YouTubeにNHK公式(確か笑)が載せていて

見られるようになっていた動画

『こころの時代~宗教・人生~

ヴィクトール・フランクル それでも人生には意味がある』

というシリーズを見て興味が湧いたから

(たしか全5回のシリーズだったかな?)

ヴィクトール・フランクル(V・E・フランクル)さん

もの凄~くかいつまんで説明すると

ユダヤ人として、アウシュビッツを含むナチスの強制収容所に送られ

生きて還って来た、オーストリアの精神科医・心理学者

つまり、文字通り"真の地獄"を

その目で見て、くぐり抜けてきた奇跡の御方

そのフランクルさんが

収容所解放から1年ほど経って行われ講演を収めたのが本書

なので、基本的に、精神科医・心理学者として

(もちろん収容所体験を含め)様々な人間・患者との交流から生まれた

臨床的・実体験的な分析が語られている1冊

なので(笑)、

地獄の強制収容所体験の

ショッキングな部分を期待して読むと肩透かしをくらいます(笑)

そういう部分が読みたいなら

みすず書房から出ている、これまたベストセラーな代表作である

『夜と霧【新版】』と『夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記録』

の2冊を読んだ方が良さそう

(いずれ読んでみるつもり)

~ ~ ~

ご興味湧かれた方は実際に読んでいただくとして、、(笑)

講演の内容は、平易な言葉ではあるけれども

なかなか1回読んだだけでは難しい箇所もあったね

2~3回読むともっと理解がグッと深まるかもしれない

訳者である山田邦男氏による

本編終わってからの結構長めの解説

これが本編を補強・理解するのに

なかなか役に立つパートで、、

「フロイト(本書中だとフロイド)の精神分析」と

「アドラーの心理学」

を高次元で融合できるようなものがフランクルさんの思想

と言うことができそうだ

「生きる意味とは?」だったり

「自殺がなぜいけないのか?」だったり

誰もが人生で一度は考えたことがあるであろうテーマが

興味深く丁寧に語られていて、

自分的にも、

けっこう大事な視点を得ることが出来た1冊だった

けっこう大事な視点を得ることが出来た1冊だった

それは、本書の中でも「人生のコペルニクス的転回」と

位置付けられている、重要な思考法・思想なのだけれど

「確かに、、なるほどな~、、!」と思わせてくれるものだった

(これまた語弊・誤解があるとアレなので、詳細は本書を読んで理解していただきたいけれども)

自分が理解したものを簡潔に書くと、

「自分がこの人生に対して何を期待しているか?」ではなく

「自分がこの人生によって何を問われているか?何を求められているか?」という視点

この視点こそが、人生を"意味あるもの"として生きるために必要だ

ということ

強制収容所は、まさに

「夢も希望もなく、あるのは"死"しかない、という真の極限の状況」

そんな地獄の強制収容所であっても

絶望に打ちひしがれて死んでしまう人もいれば

心をなくさずに生きて還って来れた人もいる

その違いは何だったのか?

それこそが、上述の視点だったようだ

地獄の強制収容所においては

「"自分が"何を期待しているか?」という自己中心的・主観的な視点に立ってしまっては

"死しか見えない"極限状態では、"生きる意味"を失って、もはや生きることは出来ない

今まさに「ここで」「この瞬間」に

「自分が何を求められているのか?」

「人生から何を問われているのか?」

(これは本書には直接書いてなかったけれど、強制収容所では、例えば

「収容所の外に自分を待っている人がいる」→だから生きて還らねばならない

「自分にとってやらなければならない使命・仕事がある」→だから生きて還らねばならない

なんてことが挙げられるのかな / だから人間は社会的生物ということにもなってくる)

それを自分に問い

1個1個ずつ対応していく

1個1個ずつ対応していく

その繰り返しこそが人生であり、

そうした"問われているものごと" "人生からの要求"は、

たとえ極限状態にあったとしても、決して無くなることはない

(また、その問いの、スケールの"大小"は問題ではない)

たとえ、それが何らかの病気で、死を前にした末期患者であっても

フランクルさんは、本書で人生を"チェス"にも喩えていて

チェスでは、その場面その場面で対処し手を打って

問われている要求に答えを出していく

人生はまさにそれと似たようなもので、

問われている要求が気に食わないと言って

チェスの盤をひっくり返す行動を決して取ってはいけない、と

それはチェスをプレイしたとは言えない

自殺は、チェスで言えば"盤をひっくり返す行為"だ

つまり人生から"問われている要求"に答えようとせず

拒絶し、無意味に帰す行為であって

何の解決にもなっていない

だから、自殺はいけない、と

だから、自殺はいけない、と

(しかしチェスには"負け"という終着点があるが

人生だと"負け"たらどうなんだろう、、?

チェスでいう"負け"た人が自殺するのか、、?って今書いてて思った 笑

まあでも、チェスはあくまで喩え話で、"負けた"(と思える)あとでも答えるべき要求は尽きないのだろう)

~ ~ ~

ついつい

「"人生"の意味とは?」

なんて、主語が大きくなりがちだけれど

そういうもじゃないんだ、ということ

一般論になり得るような"人生の意味"を考えてもナンセンスで

「その人その人それぞれにとって」

「ここで」

「この瞬間に」

自分が何をなすべきか?

一回性で、唯一無二の問いを

自分に問い続け

それに対処し続けること

それが人生だ

その時に自然と"意味"が湧いてくる(←私の理解です)

それは何も、強制収容所という極限状態に限った話ではなくて

日常における仕事においてもそうだ、という話にもつながってくる

("事"に"仕える"と書いて仕事だ / かと言って、"労働の奴隷になれ"という話じゃあない)

そうした"人生からの要求"には

さまざまなやり方で対処ができるのだけれど

フランクルさんが第一に挙げていたのが

「"活動"で答える」という答え方

つまり、

「何かをすることで応答する」

すなわち、

「なにか活動する」

「なにか作品を創造する」ことで

人生が出す具体的な問いに答えるやり方

フランクルさんが

「なにか作品を創造する」ことを"人生からの要求"対処法に挙げていたのが

自分としてはちょっと嬉しかったな(笑)

本能的に"ものづくり"的な道に進んだ自分としては(笑)

やっぱり俺は間違ってなかったんだ♪ と(笑)

~ ~ ~

「神が希薄になってしまった」近現代(特に西洋史では)においては

やはり、「生きる"意味"」の実感としての獲得が重要な問題となっているわけで

あらゆるもののオートメーション化・機械化が進み

(AIの台頭してきた昨今、今後さらにそれは加速していくだろう)

自分が何をしているんだか、何のために生きているんだか、分からない

必ず死ぬのに、生きている意味なんかあるのだろうか?

そうした虚無的気分・ニヒリズムに陥ることって

ますます増えてくると思うし、克服する必要も出てくる

ますます増えてくると思うし、克服する必要も出てくる

そんな時代を生きて行かなければならない我々にとって

かなり有効な思想、まさに「コペルニクス的転回」な思想かと思う

みなさんも取り入れてみてはいかがでしょか?

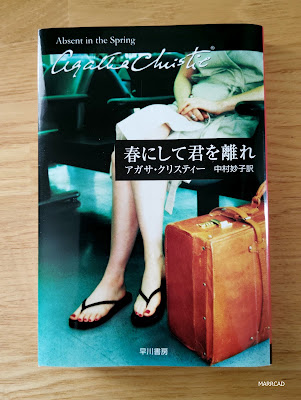

_%E4%B8%AD%E6%9D%91%E5%A6%99%E5%AD%90(%E8%A8%B3)_IMG_20250606_155425c.jpg)

Comments